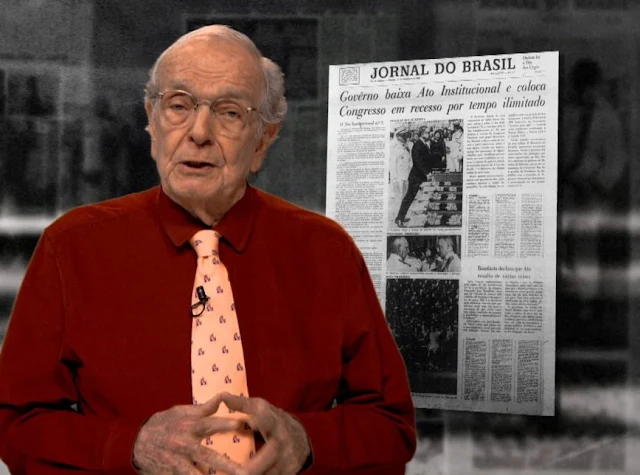

Previsto para amanhã, dia 8 de março, o leilão da marca Jornal do Brasil, por determinação da 57ª Vara do Trabalho, é mais um capítulo na história de um dos títulos mais importantes da imprensa brasileira.

E simboliza, infelizmente, um drama comum na vida dos jornalistas. Na derrocada, grandes empresas de comunicação ignoram seus compromissos trabalhistas e a conta vai para o bolso dos mais fracos, os trabalhadores. Processos se arrastam na Justiça. Há numerosos casos. Vidas costumam ser quitadas antes das indenizações. A Bloch, por exemplo, faliu em 2000 e ainda não foram concluídos os pagamentos devidos aos ex-funcionários. Os jornalistas do Jornal do Brasil ainda lutam pelos seus direitos. O valor inicial do título do JB é 3,5 milhões de reais. Caso não haja licitante, o leiloeiro público, Nacif, fará uma segunda tentativa no dia 22 de março.

Se o leilão se efetivar, o título irá parar nas mãos de uma ex-funcionária do JB. Será um bem mais valioso, certamente, do que o que coube ao repórter Marceu Vieira: um reluzente elevador. Que, aliás, segundo o texto publicado no blog do jornalista e reproduzido abaixo, foi a leilão mais de uma vez. "Mas, evidentemente, nenhum maluco apareceu querendo arrematá-lo", escreve Marceu.

por Marceu Vieira (do blog do autor, texto publicado no dia 2 de março de 2016)

"Meu coração insiste em ser juvenil. Apesar da idade que já rouba do corpo a condição de jovem, ele, meu coração, insiste em ser juvenil.

Tantos sentimentos antigos moram no meu coração. Esta renitência com a poesia. O casamento longevo e fiel e indissolúvel com a música. As ruas da infância em Morro Agudo. Aquele gol mal anulado no campinho do seu Lalinho. As noites de cantoria no Bar-Te-Papo. O sorriso de Adalgisa com suas promessas jamais cumpridas. Tanta coisa.

Meu coração invadido por segredos sem importância. Meu coração que há tantos anos me derruba e me revigora.

Meu coração esquecido num banco de praça em Vila de Cava. Meu coração atingido por uma bolada atrás de uma das balizas do campo do Morro Agudo Futebol Clube. Meu coração que dava voltas no salão nos bailes de carnaval do Vasquinho. Meu coração no trem 33 da Central do Brasil.

Por fim, meu coração que subia e descia nos elevadores de aço inox reluzente da entrada principal do “Jornal do Brasil”. Ou nos elevadores de trás, um deles de carga, que ia e vinha tão lento quanto lento sempre foi o meu coração no percurso entre o apego e o desapego.

Pois meu coração abre agora novamente seu baú de lembranças, muitas delas inúteis diante do julgamento da maioria, pra contar que é meu – é sério, é meu – um dos elevadores do velho JB, naquele prédio ainda tão impregnado de histórias da Avenida Brasil 500, no Rio, onde hoje funciona o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into).

Não sei qual dos elevadores, mas que ele é meu, é meu. Pertence a este cronista digital. Alguém aí se interessa em comprar?

Peço perdão e licença a quem é mais jovem e talvez não consiga ver graça na memória de certas coisas. Perdão, licença.

A caixa postal do cronista já foi, inclusive, alvejada por críticas e sugestões assim, de gente que, em suas certezas sempre bem-vindas, recomenda mais reflexões sobre o presente ou especulações sobre o futuro, e “menos mimimi sobre o passado, Orfeu, quer dizer, Dirceu, ops, Lineu.”

Por “mimimi sobre o passado” entenda-se falar de coisas como o velho “Jornal do Brasil”, onde eu havia sido cronista pela última vez, num intervalo que já vai inteirar 18 anos – e onde ainda permanecem, hoje, vagando, as assombrações daquele jornal e… o meu elevador!

Às vezes, julgamos já ter dito tudo, e não dissemos. É o caso. Por isso, perdão. Por isso, licença. Quero contar que um dos elevadores do ex-JB, hoje Into, é meu.

Não é uma brincadeira. É sério. É meu mesmo. A diretoria do hospital nem deve suspeitar, mas eu poderia, talvez, se quisesse, instalar na porta de um daqueles elevadores um pedágio e cobrar, quem sabe, um real de cada maca.

Esta história começa quando saio daquele JB, em 1998, e não recebo tudo a que tenho direito. O velho “Jornal do Brasil” já cumpria o calvário que o levaria à morte, depois de anos de grave crise de indigência financeira e, por último, editorial.

O advogado que eu havia contratado, na época, nem chegou ao fim da ação pra incluir em seu currículo a conquista esquisita de se tornar sócio de um elevador, do qual ele seria dono de um percentual na forma de honorários. No meio do caminho, meu advogado, gente muito boa, rompeu com seu passado nos tribunais, desabafou comigo as suas decepções com certas esquinas do Judiciário, largou a profissão, mandou-se pra Shangri-La e subscreveu a ação pra um colega.

“Logo na minha vez o cara achou de pirar”, pensei. Mas tudo certo. O advogado que o sucedeu também era gente boa. A ação seguiu, foi julgada, ganhamos… mas não levamos. O JB deu o calote nas parcelas, a dívida voltou a ser a original, não a negociada, e, sob as ordens da juíza trabalhista, um oficial de Justiça foi levantar o que poderia ir a leilão no bololô da massa falida do finado jornal pra quitação do passivo.

Explico, antes que alguém pergunte. Sou credor não do título JB, arrendado ao empresário Nelson Tanure, mas da massa falida. Em linguagem de trabalhador caloteado, sou credor do que restou do falecido jornalão – coisas como o maquinário velho que imprimia aquele diário que tanto prazer nos deu, a mim e a várias outras gerações de jornalistas e leitores.

Apura daqui, olha dali, o moço oficial de Justiça listou o que havia de mais valor naquele edifício já fantasma. E o diamante do colar de rotativas velhas já imprestáveis e de paredes descascadas e de vasos sanitários carcomidos nos banheiros abandonados e do mobiliário em petição de miséria, enfim, de tudo listado, sobraram, com algum valor ainda, os reluzentes elevadores do “Jornal do Brasil”.

O meu elevador foi a leilão judicial algumas vezes, mas, evidentemente, nenhum maluco apareceu, querendo arrematá-lo.

Como eram bonitos aqueles elevadores, como eram mesmo. Aqueles elevadores já carregaram a pressa do Castelinho (saudade) pra entregar sua coluna, o sorriso cheio de ironias do Oldemário Touguinhó (saudade), a rabugice e o talento e a competência do Xico Vargas (saudade), a inteligência de tanta gente, o exemplo de tanta gente, ainda aqui entre nós ou já do lado de lá do balcão da enorme confraria da vida.

Como deviam sobrar empregos naquele Brasil em crise, até ainda há pouco governado pelo Sarney, com seus “marimbondos de fogo”. Cada elevador tinha um ascensorista uniformizado. “Sexto andar, por favor.”

No elevador de carga do JB cabia um Fusca, acho. Será aquele o meu? Ainda existe lá no Into? Ou será um daqueles da entrada principal, assépticos, que chegavam a dar na gente vontade de morar dentro deles? Talvez eu nunca saiba.

Ou serei dono de mais de um, a esta altura, com a dívida submetida a tantas correções e correções e correções e correções? Talvez eu nunca saiba também.

Mas me conforta, de alguma maneira, juro, saber que, além da família Nascimento Brito, talvez eu seja o único dono de alguma coisa física do amontoado de História que restou do velho JB original.

Depois da minha despedida, em 1998, jamais voltei àquele prédio, onde, só agora eu percebo, meu passado ainda teima em arrastar correntes. Predião tão bonito e moderno, com heliponto no teto. Espigão-orgulho de seus funcionários, onde conheci a mãe da minha filha caçula e fiz tantos amigos. Gigante vistoso de concreto, onde fui chefiado pelo Marcos Sá Corrêa, o mais brilhante diretor de redação que encontrei na vida, e onde aprendi a ser o avatar do Ancelmo Gois (nós por ele, ele por nós!). Edifício-monumento ao jornalismo brasileiro, onde ouvi pela primeira vez – e quem disse foi o mestre Vilas-Boas Corrêa – que eu era um cronista.

Alguém quer comprar meu elevador?"

Para ler no blog de Marceu Vieira, clique AQUI